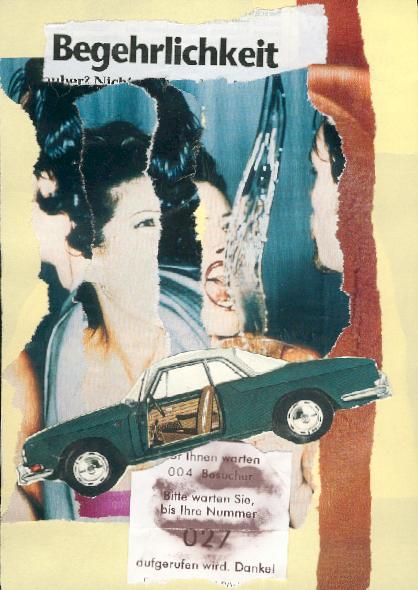

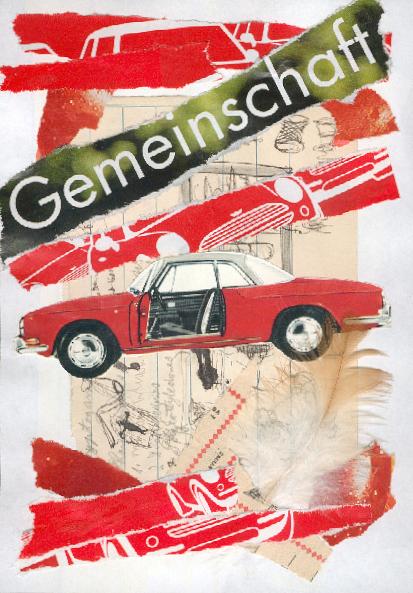

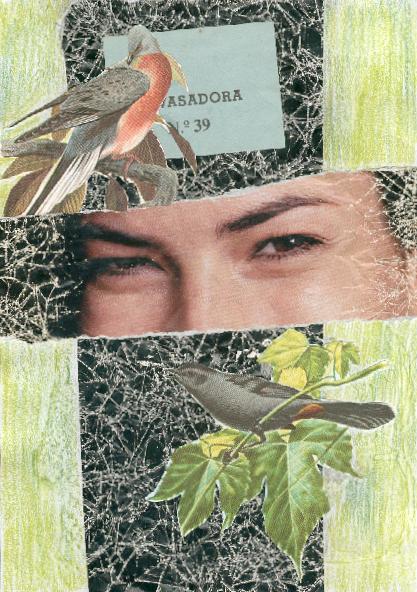

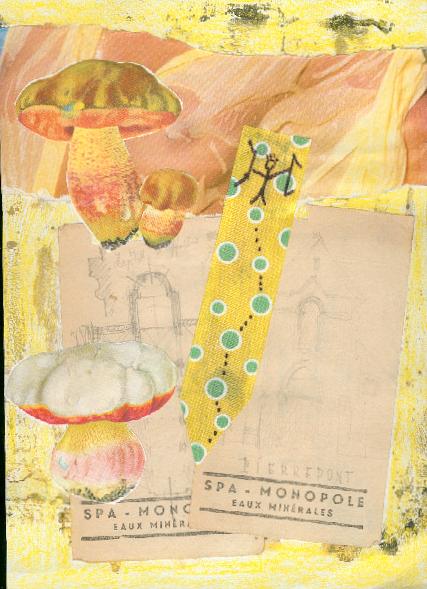

– Auszüge –

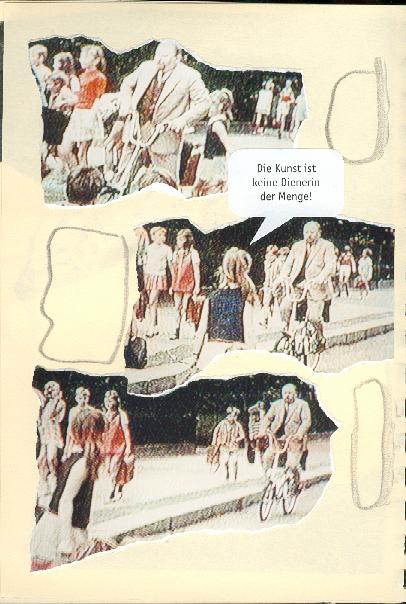

Collagen einer Kollaboration mit Michael Fox (2001 & 2004)

in dieser online-Version angereichert mit einem Text von Robert Müller

aus seinem Roman „Tropen “ (1915)

»Ich habe Ihnen eine Theorie an die Hand gegeben«, wandte Slim sich mir mit deutlicher Bevorzugung zu, »die Sie glücklich machen könnte.« Er ließ das Wort »glücklich« in einem singenden Tonfall entschweben und lächelte mild. »Ein Leben hat zwei Hände. Das Rechts haben wir entwickelt. Das Links die anderen Rassen. Nehmen Sie sich dieser links liegengelassenen Kultur an, Sie sind ein junger Mann, Sie haben vielleicht Zukunft.« Hier wurde sein Blick schwer, aber in der Art, daß man sich verpflichtet fühlte, dieses Schwerwerden mit Erschütterung zu bemerken.

Wieder stieg ein Verdacht an Slim in mir auf, aber er erlosch sofort an der Herzlichkeit, mit der die folgenden Sätze gesprochen wurden: »Das Leben links – ist näher dem Herzen… Man darf nicht schlecht denken von diesen Witzen, diesen Trugschlüssen der Sprache. Sie enthalten den furchtbarsten Tiefsinn. Ich selbst bekenne mich zum Wortspiele, bin so stolz wie irgendwer auf den persönlichen Geschmack seines Aberglaubens. Napoleons Stern funkelt in einem anderen System als dem astronomischen; und stets hat Aberglaube den Aberglauben am meisten gehaßt; der Glaube allein ist Grandseigneur. Und Worte sind Amulette, mit geheimen Kräften Tiefe anziehend wie der Keim die Stoffe: wer weiß, warum und wie er wächst und

Wir schwiegen. Van den Dusen spielte mit der goldenen Kapsel um seinen Hals.

Slim begann wieder: »Meine Theorie ist kreisrund. Der Wille zur Lust ist sophistisch. Dies Wort ist eine aus der Lust geborene, zur Lust strebende Erkenntnis. Es hat keinerlei Richtigkeit außerhalb seiner für sich. Ich bejahe in ihm, was ich mit ihm verneine. Nun glauben Sie wohl, ich sei kokett. Johnny, Sie halten mich für frivol. Das ist es nicht. Ich bin der Mystiker, der kommt. Ich sage nicht nein! zu dieser Kultur Europas; ich schmähe nicht auf die Reflexion, ich verachte sie nicht, die Analysengeschmeidigkeit dieses getigerten Gehirnes, dieses zweifelgefleckte Wissen, diesen müden Blutdurst der Überzeugung; ich preise sie, ich besinge sie in mir, ich übertreibe sie zu einem ewig neuen Grauen und Wunder – und, Johnny«, sagte er, mich nun auffallend zum zweiten Male beim Namen nennend, während seine Augen schmal wie die Knöpfe von Siegelringen wurden, »lassen Sie sich nichts einreden von mir: es ist wirklich eine Kultur, diejenige des Gehirnes. Und ich habe nur den Einwand zu machen, daß sie nicht genug bunt und übertrieben ist – – -«

»Kultur ist einfacher und strenger Geist«, fiel ich strafend ein, obwohl ich fühlte, daß meine Replik nicht auf der Höhe des Gesprächs stand.

»So ist es. Aber wäre eure Kultur übertriebener, so wäre sie einfacher und strenger als sie ist. Es ist dies, daß sie nicht sonderlich übertrieben und heroisch ist. Sehen Sie denn nicht, Johnny, wie mir Exzeß mit der höchsten Gesundheit identisch ist und daß das Einfache nur das Übertriebene ist? Darum eben ist ja eure Kultur – ich sagte Ihnen schon, Sie sollten mir nicht glauben, ich verführe allzugerne – eben eine Kultur, weil sie übertrieben ist, weil sie das Gehirn überbetont. Und sie ist keine Kultur, – versuchen Sie zu folgen, Sie können es – weil sie zu wenig überbetont. Sie ist so wacker, so philiströs, so von Rechts wegen – so war es nicht immer. Aber so ist es heute. Und sie ist es heute, weil sich rings etwas anderes regt. Seit diese Kultur heute äußerlich die Weltherrschaft antritt, ist sie nicht mehr die stärkste. Ganz andere, ihr abgelegene Dinge, weltverschiedene Perspektiven, ihr geradezu entgegengesetzte Rasse- und Kulturgedanken heben den Kopf – den Kopf, nein, wie soll man sagen: das ihnen sinngemäße Organ. Die Linkserkulturen regen sich. Es geschieht etwas Furchtbares auf dem Erdball, der Akzent springt um.« Er lächelte milde und schien in meinem Gesicht zu lesen. In meinem Hirn und meinem Halse saß ein verdurstetes Sprechen, das nicht flüssig werden konnte. »Sehen Sie um sich! Und verstehen Sie: Ihre Reflexion ist das Einzige, das als Lustinstrument einen Vergleich mit diesem Leben hier standhalten kann.

Das Bewußtsein«, hier drückte sein Gesicht Ekel und Weisheit wie das eines alten verkommenen Fakirs aus, »ist eine Lustmaschine. Versuchen Sie doch, einem von den Ihren die Reflexion zu nehmen – er wird sich immer wieder an der Stelle wundkratzen, wo er sie vermutet. Zudem ist euer Grad von Reflexion nichts so Neues auf dieser Welt. Es ist ein uralter und geschärfter Jägerinstinkt, eine Raubtierbeobachtung, die in euren neurotischen Zuständen aufwacht. Der Neurastheniker ist eine atavistische Jägernatur; das aber ist der monumentale Witz aller Reflexion, aller Psychologie und ebenso alles Nimrodtums: der beste Jäger muß Wild sein können. Er muß alle Arten von Vergnügen umständlich lernen, um zu dem Seinen zu kommen. Nun, und«, sagte Slim gedehnt, »Nummer vier in dieser Reihe ist das, was Ihr Erotik nennt. Andere Kulturen, verzeihen Sie, Rassen kommen schneller zu diesem Resultat. Sie haben die physiologische Seite ihres Lebens ohne Apparat entwickelt. Bei ihnen ist das Bewußtsein noch nicht im Gehirn vergesellschaftet, und Ihr erkennt es nicht, weil es keine Großstadt bildet, sondern als Provinzialismus in den einzelnen Gliedern sitzt. Dabei haben sie sich ein Element der Lust bewahrt, das Ihr darangegeben habt. Das Grauen. Wahrlich, die Seligkeit und der Schrecken sind Schlafkameraden. Das Glück der Faszination geht in den kaukasischen Leibern nicht mehr um! Eure Weiber umarmen keine Gefahren. Hier aber ist Schaudern das direkt gedeckte Erzbedürfnis.«

Ich sah hinüber zu Aruki; sie arbeitete mürrisch, die Sehnsucht wütete in ihren Gliedern und machte sie unfroh. In der Tat, von einem großen Manne, der sonst gleichmütig hinter dem Webstuhl hockte, konnte ihr vielleicht geholfen werden. Aber, war das die ganze Weisheit Slims, und war das alles, womit er sich so pathetisch identifizierte? Warum sagte er stets »euch«?

»Warum sagen Sie stets ›euch‹?« frug ich ihn. »Weil wir hier eben andere Menschen sind. Unser Sinn ist anders. Unsere Wirklichkeit ist gesünder. Wir sind eine Drohung für euch – oh, die Künstler unter euch ahnen es. Zu der Zeit, da ich als junger Student mich in Paris herumtrieb, habe ich die Bekanntschaft eines merkwürdigen Menschen gemacht. Er war ein Maler und hatte seine eigene Anschauung – Anschauung, sage ich. Er begann zu malen, legte es hin, und eines Tages machte er sich davon und tauchte irgendwo im Archipel auf. Ich habe ihn später in Tahiti wiedergetroffen. Er studierte von den Eingeborenen Farbenauffassung und die Fläche und gab sich auch mit dem lustvollen paradiesischen Käferdasein dieser Insulaner ab. Seiner Meinung nach waren sie die einzige, noch junge, unerschöpfte Rasse der Welt. Eine Auffassung, die ich mir nach vielen Reisen gleichfalls angeeignet habe. Sehen Sie sich diesen Punkt unter den Sternen gut an – wenn Europa einstmals eine einzige große Fabriksmetropole sein wird, wird man hier noch zu leben wissen.«

Slim endete hastig, wie von plötzlicher Langeweile ergriffen. Sein Gesicht drückte Unzufriedenheit, vielleicht Scham aus. Vielleicht sollte es das auch ausdrücken. Ich umfaßte mit einem blitzschnellen Verständnis diese ganzen menschlichen Beziehungen seiner Persönlichkeit, die ihn ebensogut ein Kind der geistgesättigten Pariser Luft, wie eine passende Figur dieses Jägeridylls sein ließen. In ihm lag jene Universalität, die auf die tiefsten menschlichen Gründe zurückgeht. Sein Nervensystem war ein Rest Tropen, in ihm war der Geist des Boulevards wieder mit seiner Urform, der animalischen Tiefe des Lebens, eins geworden. Ich ahnte in ihm den Vertreter einer neuen Menschlichkeit. Über sein Verhältnis zu diesen ihm verständlichen Eingeborenensitten mochte er sich einem koketten Irrtum hingeben. Ich reklamierte ihn für den technischen Weltteil. In ihm war die Analyse eine neue Energie geworden.

Während Slim die Straßenkurve hinaufsah und ich meinen strömenden Einfällen freien Lauf ließ, kam Zana daher. Slim sagte laut: »Da kommt Zana.« Die Grillen geigten unverdrossen auf Millionen winziger Violinen und die Nacht war blau über den Hütten aufgehängt. An den Rändern des Horizontes lagen die Sterne dicht beieinander, ein kalkiges weißblaues Licht, wie von einer vagen Mauer zurückgeworfen, faßte das silbern gesträubte Zenith ein. Zana ging vorüber und wir blickten ihr mit einer leisen Rührung nach. Das also war Zana! Ich muß gestehen, ich war ein wenig enttäuscht. Denn ich sah sofort, woher diese eigentümliche Wirkung kam; sie ging von den Beinen aus, die ein wenig knieeng waren; die Kniekehlen spannten sich beim Gehen flach und breit wie kleine Trommeln. Sie hatte tüchtige Waden, aber nun waren da wieder die Füße! Befremdend frei ging sie mit ihnen, wie die Hand eines Klavierspielers über die Tasten. Das rotgrüne Perlenschürzchen schlug kühl und schlank in die Mulde zwischen ihren Schenkeln. Sie ging gerade an uns vorüber, man sah ihren tätowierten Rücken und die gestrafften Kniekehlen, und sie verschwand, während sie die Kurve hinabging, mit einer Achseldrehung. Der volle Wuchs ihrer Schenkel war für einen Augenblick sichtbar. Es waren die Schenkel eines Tieres, kegelförmig und kompakt.

Zana! Wir stopften in den Pfeifen und schlugen nach den Moskitos. Der Rauch von den Zuglöchern der Hütten kam hin und wieder beizend in die Augen. Ich fühlte mich stark, weil mir Zana nicht gefiel. Sie konnte mir nichts anhaben. Mein Geschmack war eben Aruki. Jetzt nachträglich erinnerte ich mich, daß Zana ein kleines, verdrücktes Hundegesicht hatte; eine breite Nase mit einem tiefen Sattel. Und ihre Brüste? An die konnte ich mich wahrhaftig nicht mehr erinnern, wahrscheinlich waren sie nur sehr schwach vorhanden. Das war doch bei Aruki anders!

Ich suchte zum Genuß dieser Situation zu kommen. War es nicht eine seltsame exotische Sache, daß ich hier vor einem indianischen Wigwam saß und mit Slim, dem ersten neuzeitlichen Menschen, tiefsinnige Erörterungen tauschte, während die Weiber hier vorbeigingen und mit jeder Bewegung ihres Körpers um meine günstige Kritik ersuchten? Nun wollen wir uns einmal hineinknien in dieses Mysterium, an dem ich drei Punkte unterscheide: Mich, die exotische Stimmung der Umgebung und meine vollständig neuen Gedanken, die ich Slim soeben ausgesprochen, nein, aber doch geheimnisvoll vermittelt habe – aber da merke ich plötzlich, daß etwas an diesem Kleeblatte nicht in Ordnung ist. Plötzlich war es aus, die Stimmung war verflogen. Ich sah mit einem Male anders, sah die Dinge furchtbar total und deutlich. War es die Überschärfe meines Bewußtseins – dann mußte es sich nach dem soeben gehaltenen sonderbaren Gespräche jetzt um ein besonderes Vergnügen handeln. Und wirklich, ich stand vor einer neuen Rauschart, zu sehen. Ich war gelassen und nahm es, wie es kam. Aber wie kam es? So wie ich es brauchte. Ich brauchte Heimlichkeit, Sicherheit und Realität. Und da war es. Die Exotik und das Stimmungshafte, das mich seit meiner Anwesenheit so stark beherrscht und behelligt hatte, waren überwunden. Ich wußte nun alles, wie es wirklich war. Zana hatte ganz frauenhafte Beine und war auch kein Dämon, und ich sah ein, wie schwer so viel Unbekanntes auf mir gelegen hatte; nun aber war es weg, und ich atmete erleichtert auf. Mit der Exotik war ich fertig. Dies war ein veralteter Standpunkt. Impressionismus?

Er war falsch; er war ein Defekt der Beobachtung. Er war nicht tief, absolut nicht tief. Oh, ihr Exotiker, nun habe ich euch? Welches stammelnde Geschrei, welche Überraschungen und Perspektiven, welches schäbige Glück der Vagheit würdet ihr an meiner Stelle aus diesem Amerika erdichten? Welche Melodien würdet ihr diesem Ansichdasein abhören? Wie sieht nach euch die Wüste aus, ihr kahlstelligen Herzen mit eurer Oasensehnsucht? Drei Kubikzentner Sand auf euer Lügenmaul ist alles, was sie für euch haben sollte. Ich höre und sehe klar. War’s möglich, daß Zana, die Unbekannte, mich solange beunruhigen konnte? Ha, Slim und ich, wir beide sind die modernen Menschen. Bei uns ist die Analyse eine Energie geworden. Nun erhebe ich mich, ich klopfe ruhigen Herzens meine Pfeife aus und begebe mich hungrig zu Slims Gasterei. Ich glaube, er ist heute jagen gewesen. Ja, nicht wahr, ein wundervoller Abend! Das südliche Kreuz ist so nahe, daß ich es mit einer Stange herunterholen könnte, wenn ich auf einer Wolke stünde. Im Herz der Palme nebenan muß eine Grille sitzen. Welch ein Dingelchen, welch ein schwarzer, unerschrockener Arbeitsnerv! Ich liebe Aruki. Aber ich könnte vielleicht auch Zana lieben. Sie hat mich angesehen. Immerhin, um die Knie hat sie etwas, das rührt. Es sieht ein wenig rachitisch aus; möglicherweise ist es nur häßlich. Dennoch. Es liegt eine Menge von Lust in allem Wirklichen. Ja, mit der Stimmung ist es jetzt ein für allemal aus. Das menschliche Bewußtsein ist grausam. Es tötet Stimmungen, liebt Chirurgie, Wunden und Operationen.

Ich sehe dieses Dorf, und es fällt mir nicht ein, es exotisch zu finden. Wenn der Himmel nicht wäre: liegt es auf einer Alpendrift oder unter dem Äquator? Hier ist Arbeit, Betrieb, Geschäft und Transaktion. Eine kleine, niedliche Technik. Die Hauptsache ist, daß sich alles ziemlich eng um den Punkt des Daseins bewegt. Es könnte in einem Ameisenhaufen nicht stimmungsloser hergehen. Jawohl ja, Beobachtung ist alles. Slim hat recht, dieses Leben ist unsereinem im Grunde gar nicht so fremd – nur kompletter ist es. »Nun, Slim, wie denken Sie über ein Abendessen?« Ich ahnte, daß ich mich hier einmal heimisch fühlen würde.

»Passen Sie auf«, sagte Slim, »Zana wird – wird mit uns kommen!«